교통공학에서 시공도(Time-Space diagram)에 대해서 살펴보겠습니다.

주어진 교통 수요를 생각할 때, 교통 네트워크의 성능이 어떻게 되는지 알아야 해당 도로 설계가 알맞게 이루어졌는지 파악할 수 있을 것 입니다. 이때, 교통 네트워크의 성능을 파악할 수 있는 기초적인 것 중 하나가 시공도(Time-Space diagram)라고 생각됩니다.

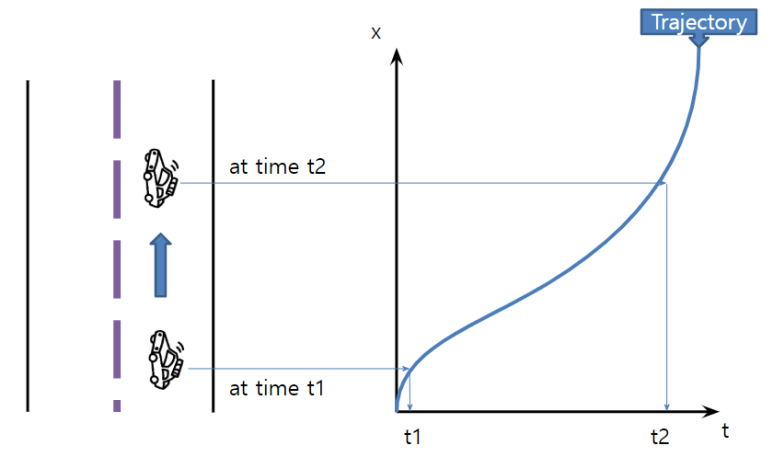

시공도(Time-Space diagram)는 아래의 그림과 같이, 하나의 축을 주행거리, 또 다른 축을 시간으로 하는 2차원 좌표에서 차량의 움직임을 나타낸 그림을 뜻합니다. 또 다른 표현으로는 '시간거리도'라고 부른다고도 합니다.

아래 그림처럼, 차량이 시간 t1에서 위치하는 장소에서 시간 t2가 될 때 있는 장소까지 시간이 흐름에 따라 어떻게 움직였는지를 나타내줍니다. 아래 그림에서는 시간 t1에서 t2사이에서는 차량이 점점 느리게 진행하다가 중간에 다시 빠르게 진행된 것을 알 수 있습니다. 그리고 쉽게 말해서 파란색 선이 차량의 시간에 따른 궤적이라고 볼 수 있습니다.

시공도를 통해서는 차량의 움직임과 관련된 다양한 정보를 알 수 있습니다. 예를 들면,

- 차량의 이동 궤적 (위 그림에서 파란색 포물선)

- 차량 진행 폭

- 차량 통행 시간

- 차량의 속모 및 가속도

- 시간에 따른 차랑의 위치

- 신호 오프셋 (offset)

등을 알 수 있습니다.

그리고 시공도 그림의 요소들은 다음과 같이 해석할 수 있습니다. (x축이 시간, y축이 위치인 경우)

- 수직 거리 = 차량 이동 거리

- 수평 거리 = 소요 시간

- 1차 미분 (기울기) = 속도 = dx/dt

- 2차 미분 = 가속도 = d2x/dt2

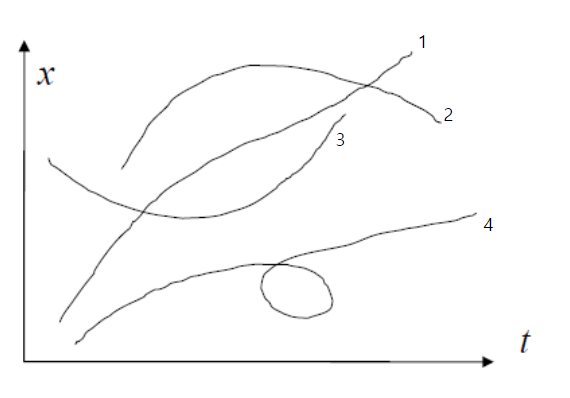

그리고 시공도에서 나타낼 수 있는 궤적 중에서는 불가능한 궤적도 존재합니다. 예를 들어, 아래의 그림에서 1번 궤적과 같이 차량의 위치가 증가만 하는 경우와 2, 3번 궤적과 같이 차량의 위치가 앞, 뒤로 왔다 갔다 하는 경우는 시공도에서 사용이 가능한 궤적입니다. 하지만, 4번 궤적과 같이 시간(x축)이 앞으로 갔다가 뒤로 갔다 하는 것은 차량이 과거로 가는 것을 뜻하게 됩니다. 그렇기 때문에 4번과 같은 궤적은 성립할 수 없습니다.

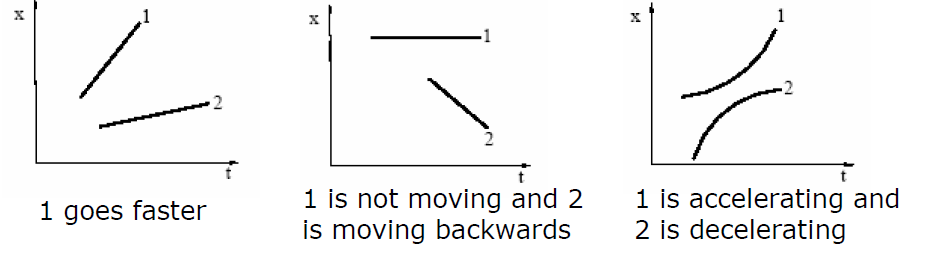

이해를 위해, 간단한 예제를 함께 본다면 다음과 같습니다. 왼쪽 그림을 보면, 1번이 2번 차량보다 더 빠르다는 것을 알 수 있습니다. 중간 그림의 경우, 1번은 정지 상태이고, 2번 차량은 뒤로 간다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 이런 경우는 잘 사용되진 않습니다. 왜냐하면 진짜 후진을 하는 경우가 아니고, 보통 유턴을 하면 반대 방향 차선을 이용하는 것이기 때문에 새로운 선(다른 길)을 사용한다고 보면 될 것 같습니다. 그리고 마지막 오른쪽 그림을 보면, 1번 차량은 가속하는 상태이고, 2번 차량은 감속하는 상태라는 것을 알 수 있습니다.

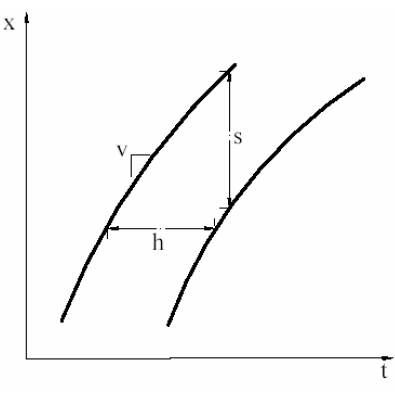

정리하면 다음과 같습니다. 아래 그림에서,

- s = 두 차량 간 거리 (spacing)

- h = 두 차량이 해당 위치를 지나가는 시간의 차이 (시간차, headway)

- v = 차량의 (순간)속도 (speed)

라고 해석할 수 있습니다. 이때, 보통 차량의 위치를 head의 위치 기준으로 한다고 합니다.

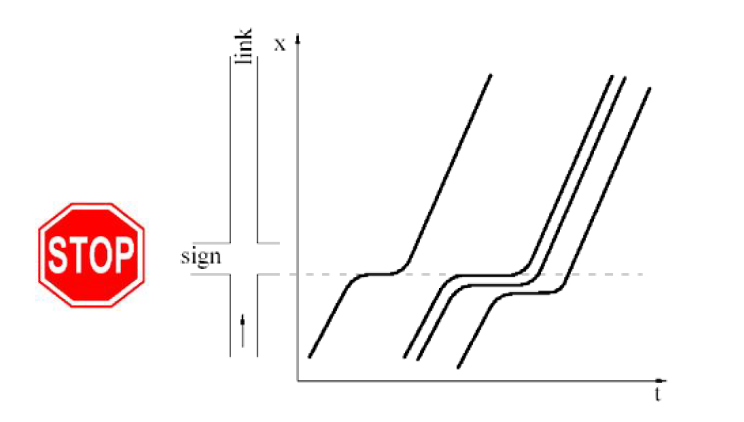

마지막으로, 간단한 예제를 보겠습니다. 아래와 같이 교차로가 있고, 차량이 아래에서 위로 진행할 때 일단 멈춤 후 지나가야 한다고 합니다. 그 때, 지나간 차량들의 시공도는 오른쪽 그림과 같이 그려졌습니다. 하지만 오른쪽 그림은 잘못된 점이 있습니다. 무엇일까요.

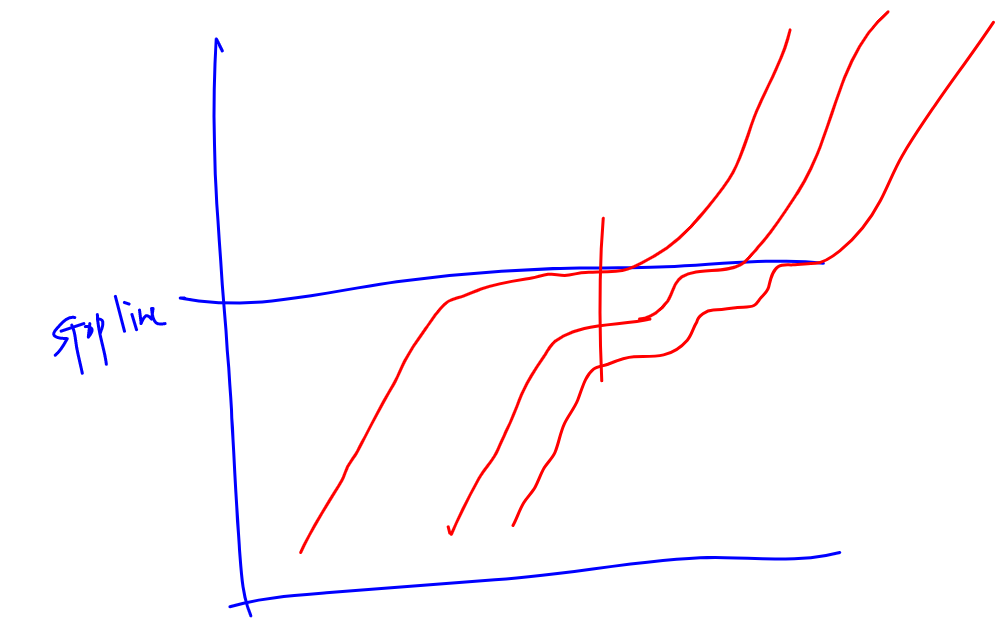

그것은 바로, stop line에서 일단 멈춤을 한 것이 시공도에는 나타나있지 않은 것 입니다. 올바르게 그린 것은 아래와 같이 뒤에서 차량이 밀려 멈추었다고 해도, 정지선 위치에서 한번 더 멈추어야 올바르게 그려진 것 입니다.

[Reference]

- Professor Seungmo Kang, ACE, Korea University

- Professor Yanfeng Ouyang, CEE, University of Illinois

'교통공학' 카테고리의 다른 글

| 신호 교차로(Traffic Signalized Intersection)의 개념과 운영 방식 (0) | 2025.03.14 |

|---|---|

| 최소곡선반경(Min. Radius of Circular Curve) (0) | 2023.08.20 |

| 평면 곡선(수평 곡선, Horizontal Curve) 2 (0) | 2023.07.23 |

| 평면 곡선(수평 곡선, Horizontal Curve) (0) | 2023.07.22 |

| 정지시거(Stop Sight Distance)와 판단시거(Decision Sight Distance) (0) | 2023.07.16 |